0 avis

Présentation de la commune de Vaux-sur-Mer

France > Nouvelle-Aquitaine > Charente-Maritime > Vaux-sur-Mer

Historique

1. Vaux au Moyen Âge, à l'ombre d'une puissante abbaye

Les témoins d'une occupation humaine à Vaux dès les époques préhistoriques et gallo-romaines sont rares et incertains. Des enclos entourés de fossés, de l'âge du bronze et de l'âge du fer, ont été mis au jour en 2014 dans le cadre des fouilles précédant l'aménagement de la ZAC du Cormier et des Battières. Le lieu-dit "la Grosse Pierre", près du stade, semble rappeler le souvenir d'un dolmen.L'histoire de Vaux commence véritablement avec celle de son abbaye. Cet établissement, qui a pu remplacer un premier sanctuaire carolingien, est fondé vers 1075 par deux frères, Pierre et Arnaud de Gémon, chevaliers liés aux seigneurs de Mortagne-sur-Gironde. Placée sous l'autorité de l'abbaye de Maillezais, en Poitou (actuelle Vendée), et même, en 1170, sous la protection du pape, la nouvelle abbaye reçoit le vocable de saint Étienne, et se rallie à la règle de saint Benoît. Elle contrôle le bourg, les marais, terres et vignes alentours, ainsi que plusieurs églises de la région, avec leurs revenus, dont Saint-Palais et Arces-sur-Gironde. Une dizaine de religieux y vivent, auxquels est adjoint le personnel laïque chargé d'administrer les biens de l'abbaye et d'exercer son autorité temporelle (juges, receveur des impôts...).

Tout au long du Moyen Âge, l'abbaye de Vaux, une des plus puissantes autorités dans la presqu'île d'Arvert, bénéficie de nombreuses donations. Elles sont établies par les chartes contenues dans le cartulaire de l'abbaye, conservé de nos jours à la Bibliothèque nationale de France. En 1198, l'abbaye reçoit ainsi le bois du Defens (actuel domaine des Fées), avec défense (d'où son nom) faite à quiconque d'y couper du bois, d'y chasser ou d'y mener paître les troupeaux. Outre les donations, offrandes et autres impôts, l'abbaye exerce son droit de couper le bois de chauffage dans les forêts de Courlay et de la Coubre, toutes proches, sans oublier les revenus tirés des marais de Vaux et des marais salants qu'elle possède dans le bassin de la Seudre.

L'abbaye continue d'exercer son autorité, bien amoindrie cependant, au-delà de la guerre de Cent Ans. Au début du 16e siècle, la population de Vaux vit encore de l'exploitation et du commerce du sel, d'où sa participation à la révolte contre la gabelle (impôt sur le sel) en 1548. La paroisse compte alors également des "gens de mer" dont certains prennent la route maritime vers Terre-Neuve. Ce creuset socio-économique est particulièrement favorable à la diffusion des idées protestantes, et une communauté huguenote voit très tôt le jour à Vaux. Les guerres de Religion sont fatales à l'abbaye : saccagés par les protestants en 1574, ses bâtiments conventuels sont en grande partie détruits, son abbatiale est privée de sa nef, et ses religieux sont dispersés.

2. Du 17e siècle au milieu du 19e : une paroisse agricole en bord d'estuaire

La paix rétablie, les revenus de l'abbaye sont d'abord attribués à Catherine de Bourbon, duchesse de Bar, sœur du roi Henri IV, puis à un abbé commendataire (qui en détient le titre, en perçoit les revenus mais n'exerce aucune obligation ni autorité religieuse). Parmi les abbés successifs, David de Lallion, décédé en 1618, est connu pour sa pierre tombale exposée aujourd'hui dans l'église. Guy Lanier, vicaire général du diocèse d'Angers, proche de saint Vincent de Paul, fait don en 1638 d'une cloche, elle aussi toujours visible dans l'église. À la même époque, la communauté protestante, nombreuse, est dirigée, comme pour Royan, par le pasteur Jean Fontaine, auquel succède son fils Pierre. Le temple de Vaux est rasé en 1683, et beaucoup de protestants choisissent l'exil, dont la famille Fontaine.

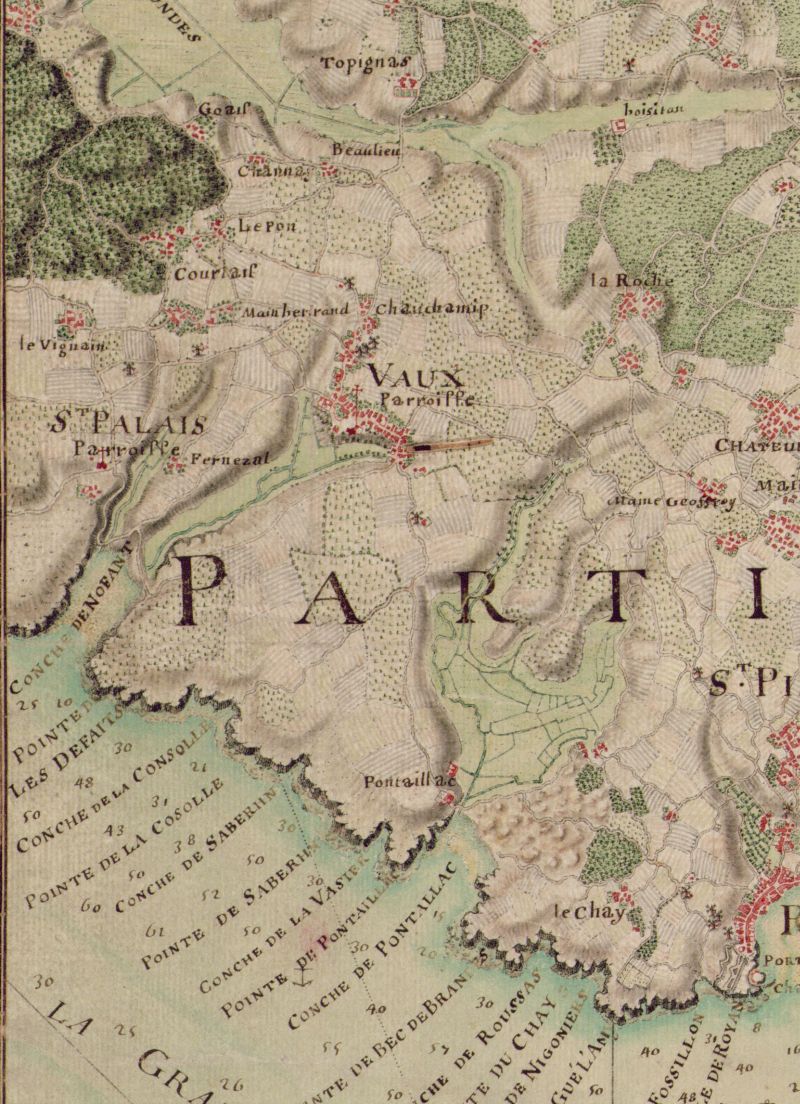

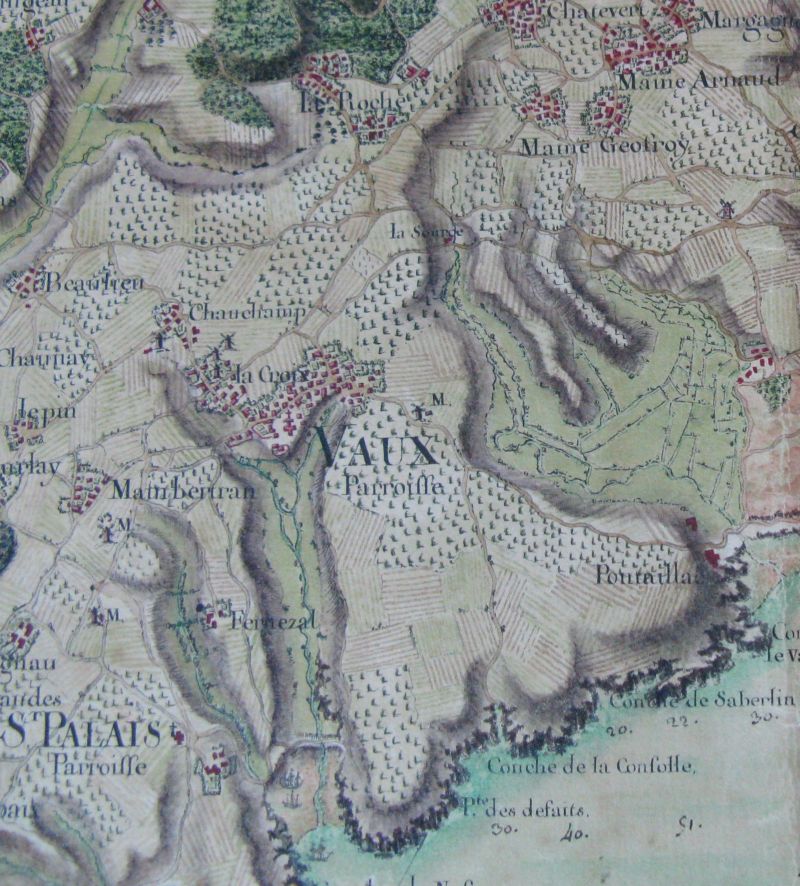

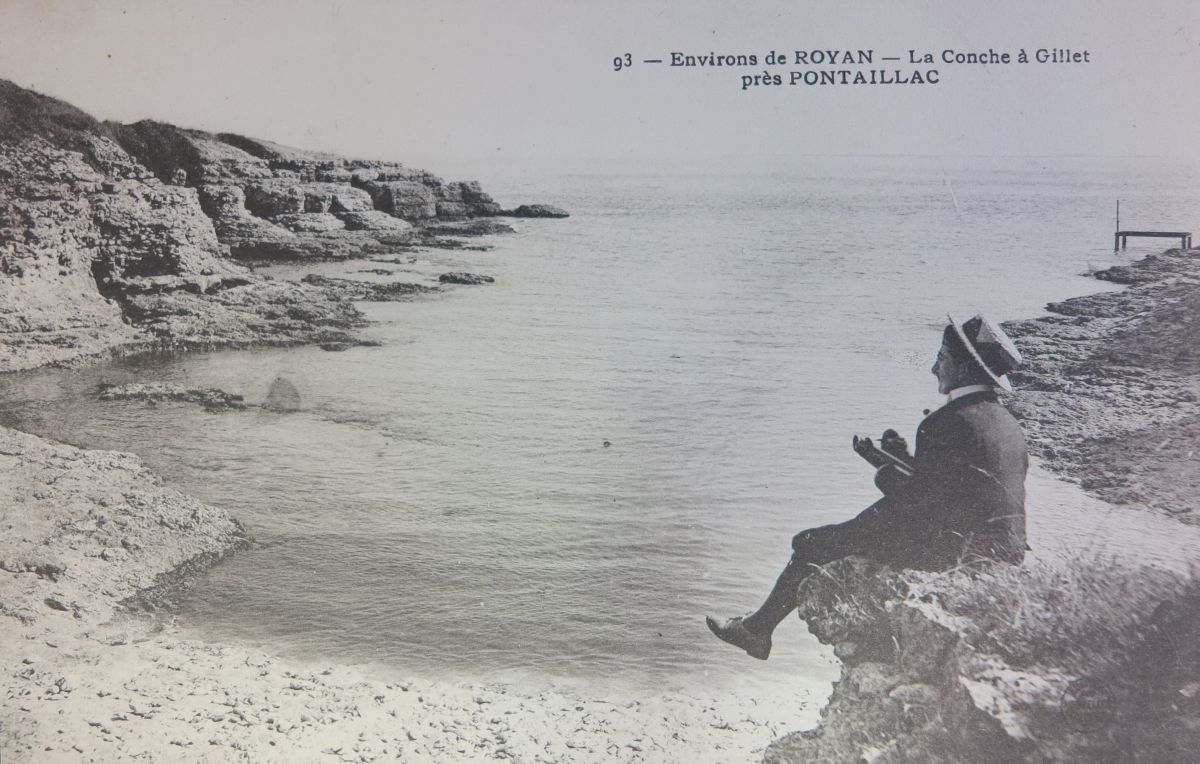

Au début du 18e siècle, Vaux apparaît sur les cartes de l'ingénieur du roi Claude Masse. M. Duplessis est alors abbé de Vaux, et la paroisse compte environ 400 habitants. Le bourg s'étend autour de l'ancienne église abbatiale et se prolonge au nord jusqu'au hameau de Chauchamp qui comprend quatre moulins à vent, dont deux dépendent de l'abbaye ; un cinquième est situé au sud du bourg, sur le chemin qui conduit à Pontaillac (actuelle avenue Malakoff). Le plateau au sud du bourg et en allant, au nord, vers la Roche et Chantemerle, se partage entre vignes et champs labourés. Au sud, la corniche rocheuse se découpe en pointes et conches, de la conche de Pontaillac à celle de Nauzan, délimitée au sud par la pointe des "Defaits" ou "Defées", couverte de vignes. En 1774, la paroisse comprend 340 journaux de champs labourés et 150 journaux de vignes. À l'époque, malgré la répression et en attendant l'édit de Tolérance de 1787, Vaux compte encore une très importante communauté protestante. Les 400 habitants de la paroisse sont marchands, artisans, paysans, ouvriers agricoles, mariniers ou encore capitaines de navires.

À la Révolution, Jean-Baptiste Renaud, petit notable local, devient le premier maire de Vaux. En 1791 et 1793, les biens de l'abbaye, saisis comme biens nationaux, sont vendus aux enchères : on y retrouve l'ancienne maison abbatiale, deux des moulins de Chauchamp, diverses terres et "80 journaux de broussailles au lieu appelé le Defait". Plusieurs des notables de la paroisse et des environs en deviennent propriétaires, dont Daniel Renaud, maire de Royan de 1791 à 1806, et Jean-Baptiste Renaud.

En juillet 1792, l'abbé de La Magdeleine, dernier abbé et seigneur de Vaux, est expulsé du pays. La petite notabilité locale continue à dominer la vie politique, administrative et économique pendant toute la première moitié du 19e siècle, à l'image de Pierre-Antoine Gautier, meunier, qui a racheté les biens de l'ancienne abbaye en 1799 et 1800, et qui dirige la commune à plusieurs reprises entre 1804 et 1824. Sous son mandat, le bois "des Deffées" fait partie des sites choisis par l'armée napoléonienne pour défendre l'estuaire de la Gironde : un petit fort y est établi vers 1811 ; pris par les Anglais dès 1814, il subsiste encore sur le plan cadastral de 1838. Plus à l'est, en 1855, la hauteur qui se trouve entre le bourg et la conche de Pontaillac est choisie pour établir une tour de repère pour la navigation ; la tour est baptisée Malakoff, du nom de la bataille remportée à l'époque de sa construction par l'empereur Napoléon III en Crimée.

Pendant ce temps, la population continue à vivre de la culture du blé et de la vigne, ainsi que de la récolte du goémon, sur la côte. Le cadastre indique qu'en 1839, un tiers de la superficie de la commune est consacré à la vigne. Les vendanges sont strictement réglementées par le conseil municipal qui décide chaque année des dates d'ouverture et de fermeture de l'opération. L'économie locale reste cependant modeste et très soumise aux aléas climatiques : champs et vignes sont par exemple dévastés par un violent orage en juin 1839. Le nombre d'habitants stagne jusque dans les années 1860, ne dépassant jamais le chiffre de 420, dont la moitié d'agriculteurs. La communauté protestante, qui englobe les deux tiers de la population communale, obtient en 1842 la construction d'un temple, celui de Courlay, à Saint-Palais-sur-Mer, étant trop éloigné et insuffisant.

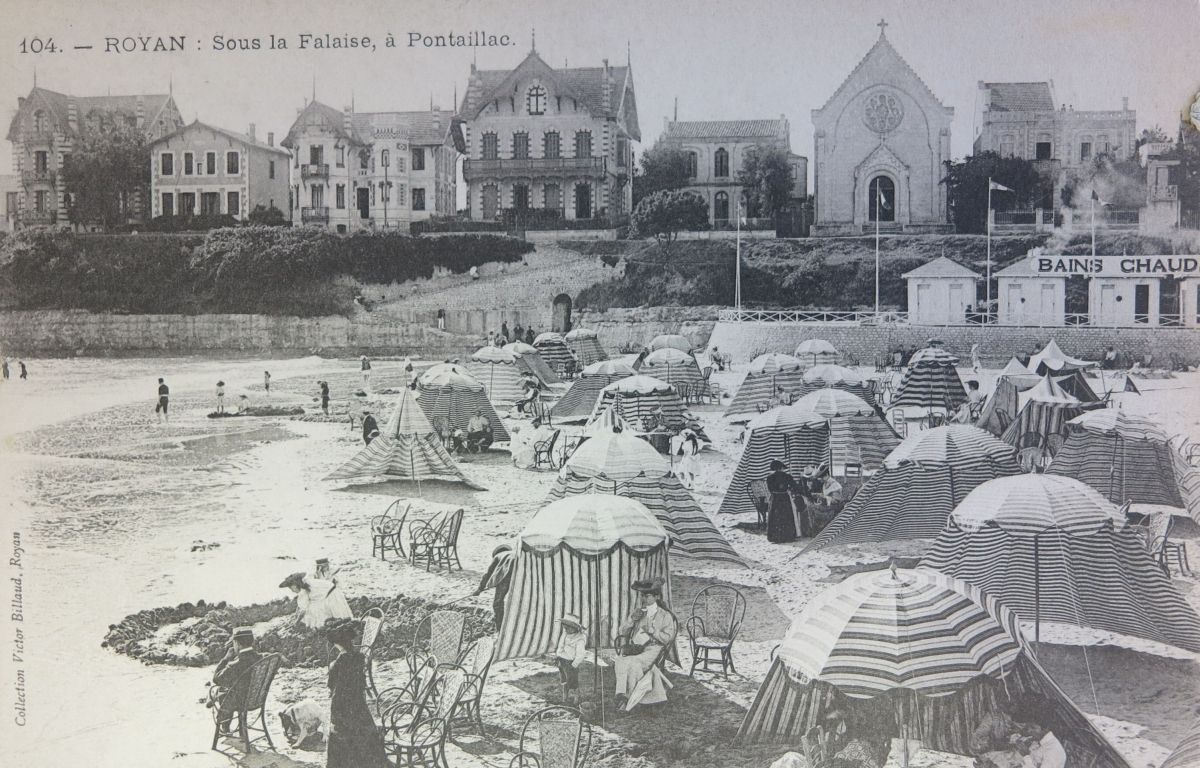

3. 1850-1945 : ruralité et premières villas

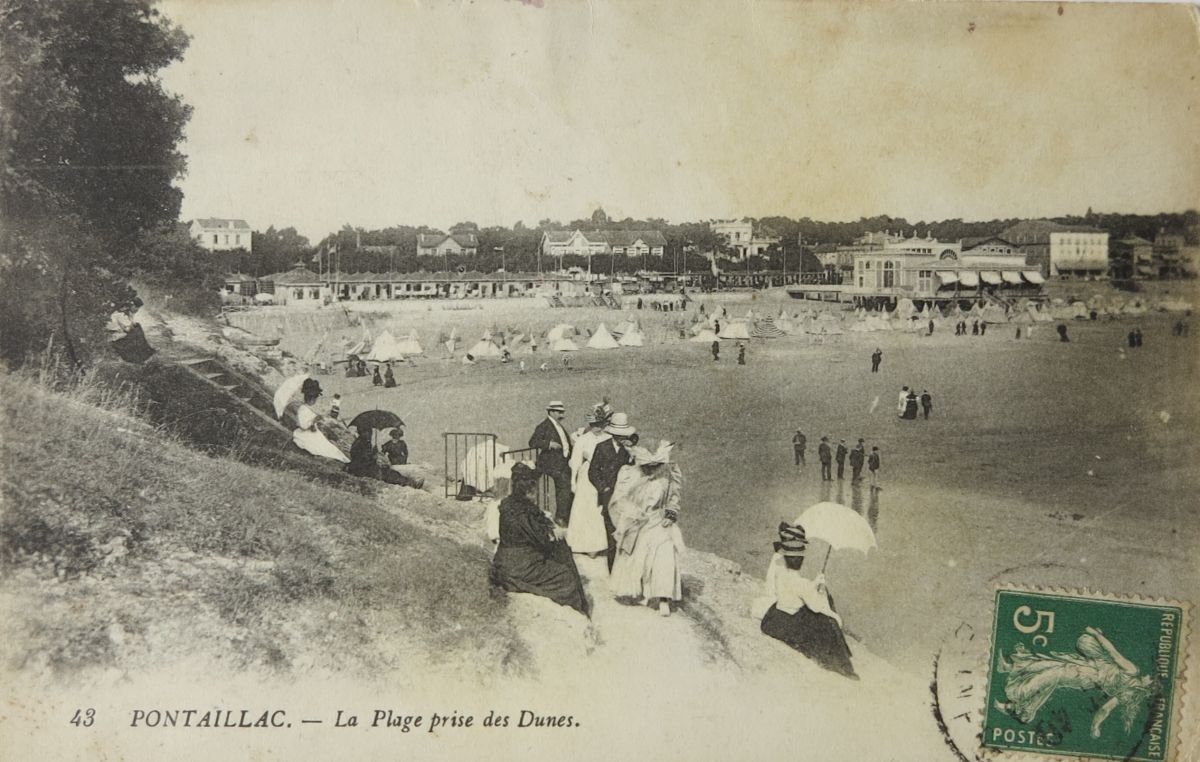

Le développement de la villégiature à Royan dès le milieu du 19e siècle, ne va que tardivement bénéficier à Vaux, qui reste longtemps une petite commune rurale en marge de ce phénomène à la fois économique, social et architectural. Seule l'extrémité sud-est de la commune, sur le côté ouest de la plage de Pontaillac, est entraînée, dès les années 1860-1870, dans l'essor de ce nouveau quartier à la mode. Une suite de villas à l'architecture soignée sort de terre au sommet de la falaise, sur des terres fournies par Auguste Jousse, maire de Vaux de 1871 à 1881, et grâce à l'action de Henry de Verthamon d'Ambloy (1814-1873), un des promoteurs du nouveau quartier de Pontaillac. Une chapelle est même édifiée pour les religieuses de l'Assomption de Bordeaux. Au-delà, de rares villas voient le jour au bord des conches de Gilet et de Nauzan. En 1867, le marquis de Verteillac achète le bois du Defées à Pierre-Elie Gautier et commence à y construire une belle demeure, achevée en 1887. Sa fille, Herminie, duchesse de Rohan-Chabot, poétesse, y tiendra un brillant salon à la belle saison.

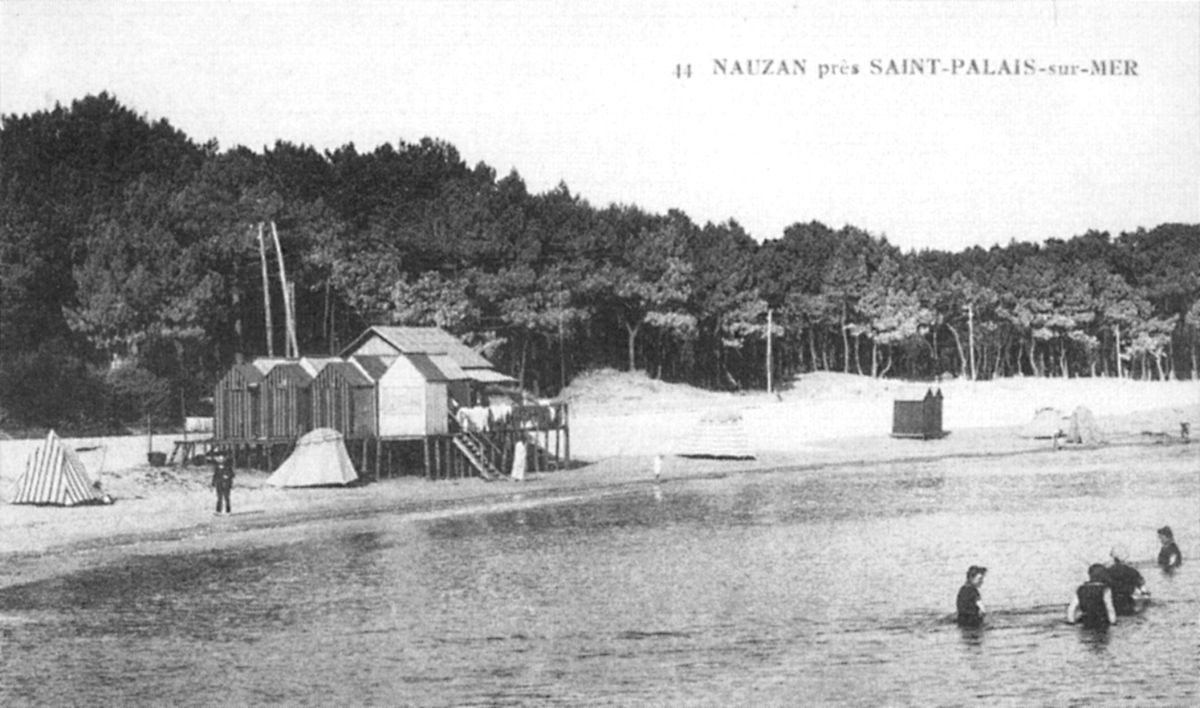

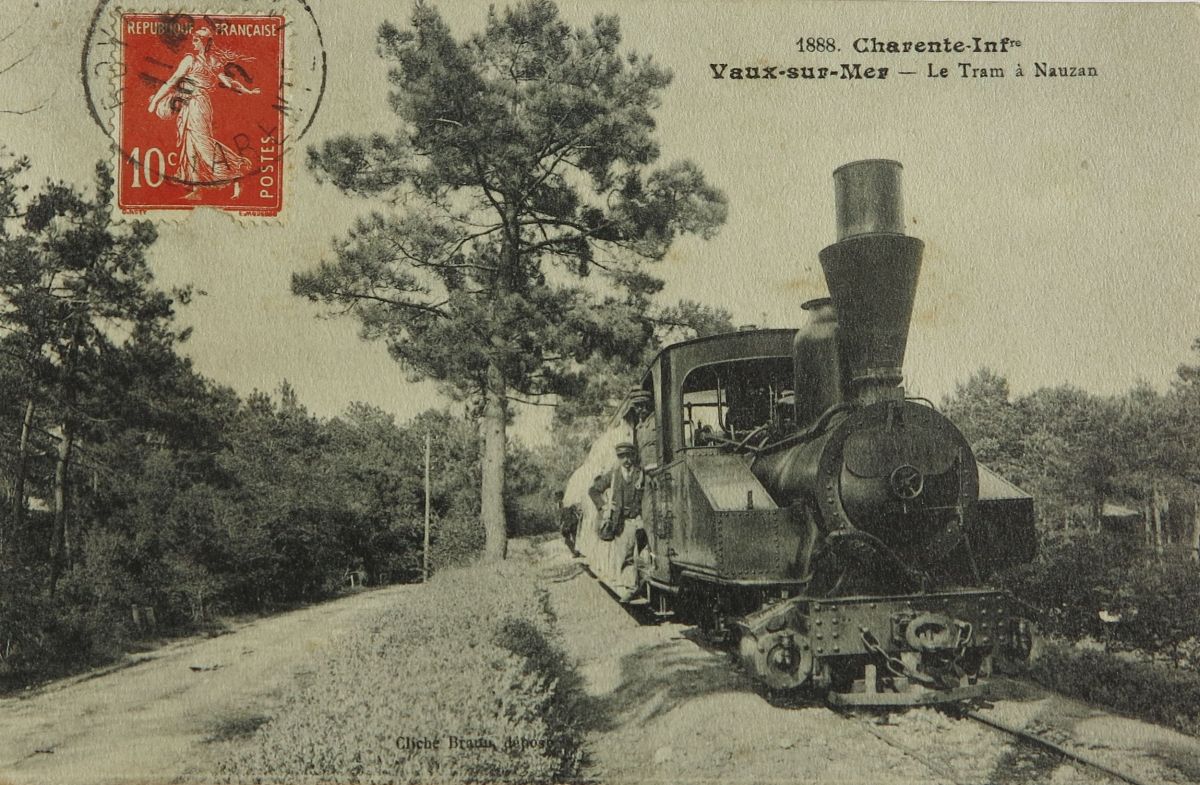

La famille propriétaire du Logis de Vaux, grande demeure à l'ouest du bourg, participe aussi pleinement aux efforts de développement de la commune. Au milieu du 19e siècle, cette propriété appartient à Jean-François Chaumont, directeur des constructions navales, conseiller général de 1839 à 1852, maire en 1846-1848 et 1852-1856, puis à son gendre, Gustave Garnier, ingénieur de la Marine à Rochefort, et enfin au fils de ce dernier, Frédéric Garnier (1836-1905). Maire de Royan à partir de 1871, député puis sénateur, il œuvre considérablement pour le développement de Royan : il est par exemple à l'origine de la construction du grand casino et de la création du lotissement du Parc. Il fait beaucoup aussi pour développer la petite commune de Vaux et lui faire profiter de l'essor royannais. Le Logis, qu'il fait transformer en 1889, lui sert de retraite estivale, à lui et à sa famille. Dès 1862, il achète trois hectares de dunes appartenant à l’État, face à la conche de Nauzan, en vue de les aménager et d'y faire construire des villas. En 1895, il donne une partie des terrains nécessaires à la construction du boulevard de la Côte de Beauté, longé à partir de 1898 par le prolongement du tramway de Royan au-delà de Pontaillac, vers la Grande Côte, via Vaux et Saint-Palais. La même année, Frédéric Garnier s'accorde avec la municipalité de Vaux pour déplacer l'actuelle avenue de Nauzan-Plage, qui longe sa propriété, afin d'en atténuer le virage. En 1900 enfin, il vend à la commune une maison dans le bourg pour y installer une nouvelle école, en renonçant au paiement du prix de vente.

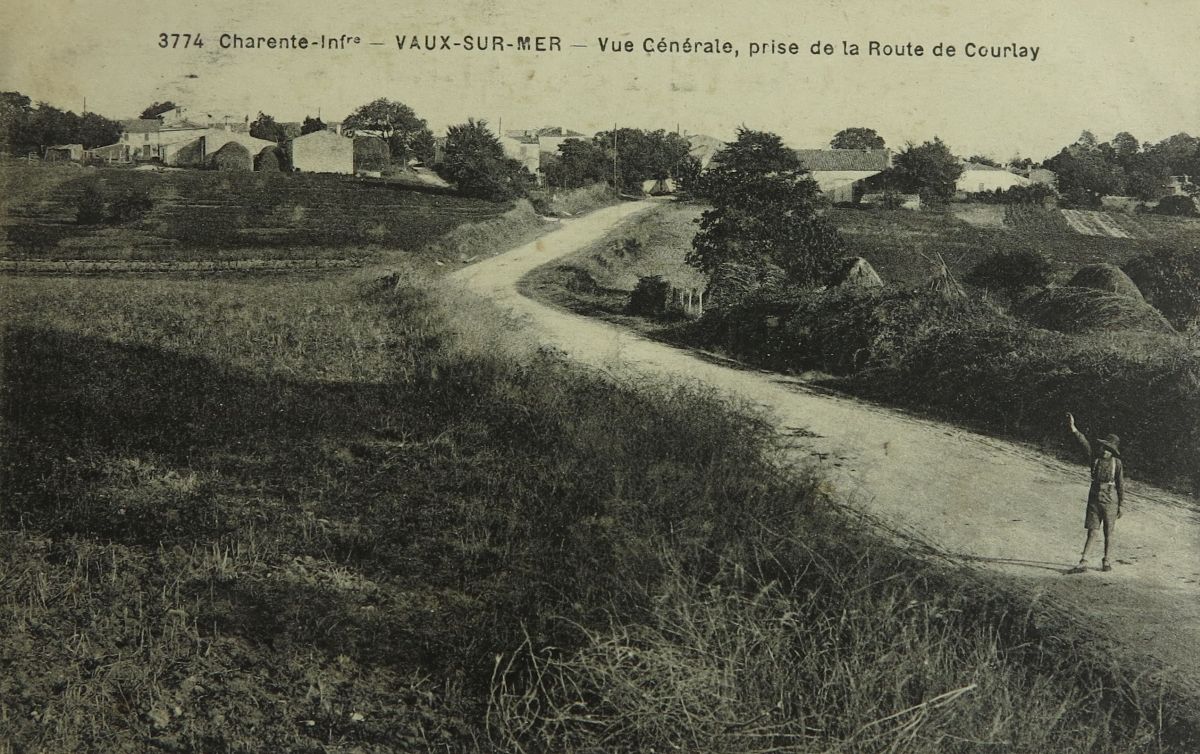

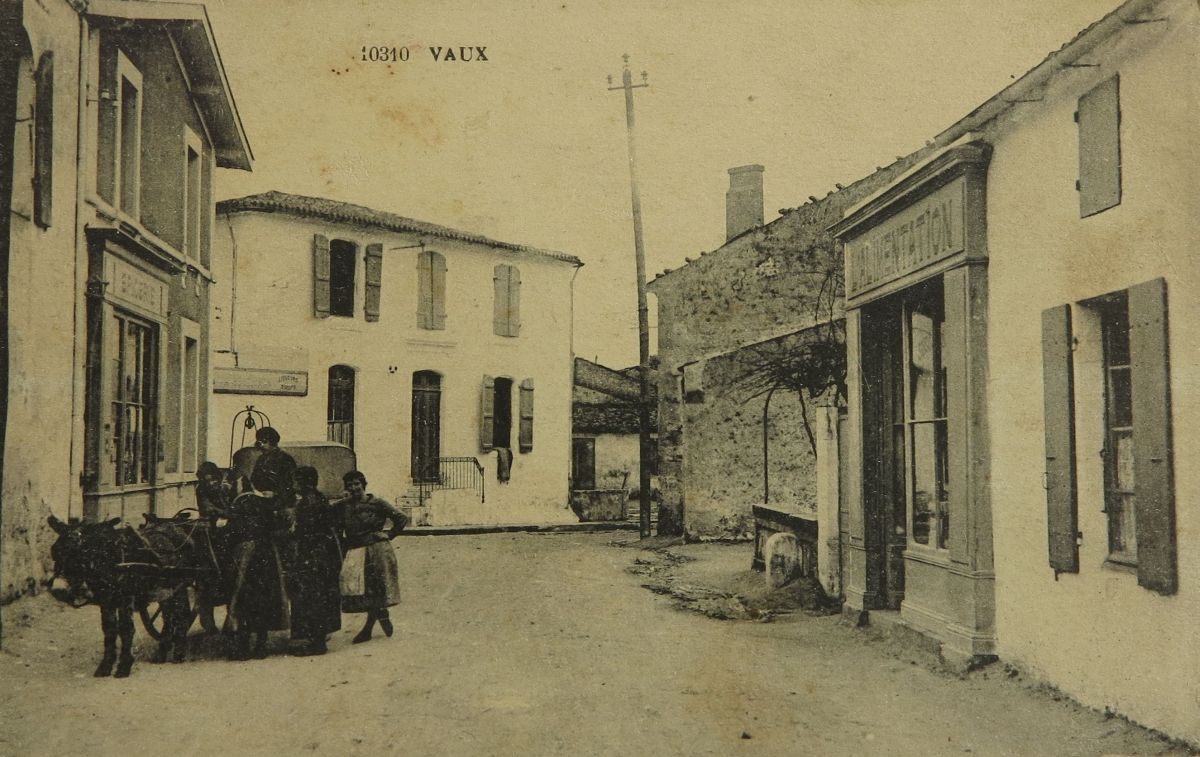

Ce développement est toutefois lent et embryonnaire, et il ne bénéficie pour l'essentiel qu'à la partie sud-est de la commune où s'installent les résidents secondaires. Avant 1914, la municipalité se heurte aux réticences de l'administration des Domaines pour pouvoir tracer une nouvelle voie (le boulevard de la Falaise) le long de la côte. En cette fin du 19e siècle, le reste de la commune, agricole, souffre beaucoup de la crise du phylloxéra qui, à partir de 1878, lamine le vignoble des environs de Royan et de la presqu'île d'Arvert. Les efforts entrepris pour replanter le vignoble, notamment grâce à des plants américains, sont en partie anéantis par la grêle en 1898. Le vignoble n'est que partiellement reconstitué, les petites exploitations se tournent vers la polyculture. Le bourg, ses petits commerces et ses ateliers d'artisans, ainsi que les fermes de Chantemerle, la Roche et Chauchamp restent à l'écart du développement touristique. En 1911, la commune compte 605 habitants.

La mode des bains de mer et de la villégiature ne commence vraiment à bénéficier à Vaux qu'à partir des années 1920. Maurice Garnier (1880-1945), fils de Frédéric, peintre et sculpteur, est maire de 1922 à 1929. Officiellement renommée "Vaux-sur-Mer" en 1920, la commune voit sa population augmenter fortement en été. L'adduction d'eau est installée à partir de 1922, l’électricité en 1925-1926 (1930 pour les écarts), une boîte aux lettres est établie à la plage de Nauzan, pendant la période estivale. Plus globalement, un plan d'aménagement et d'embellissement est confié à l'architecte René Baraton en 1924. Il prévoit notamment de créer une voie "tranquille offrant confort et sécurité" aux promeneurs, le long de la côte, tandis que les véhicules seront cantonnés au boulevard de la Côte de Beauté. Le souci de préserver le cadre naturel de la côte se fait jour aussi lorsqu'en 1925 est créé le lotissement des Fées. La municipalité rappelle à cette occasion que "la végétation s’étend jusqu’à la falaise par des massifs de chênes verts et par des pins, jusqu’au sol même de la plage de Nauzan. C’est là ce qu’elle désire maintenir et conserver à perpétuité pour le bien de tous ". L’architecte Baraton est félicité pour avoir manifesté " le plus vif intérêt pour le magnifique littoral de Vaux, désirant ainsi conserver le charme pittoresque du pays pour l’intérêt général de la région ".

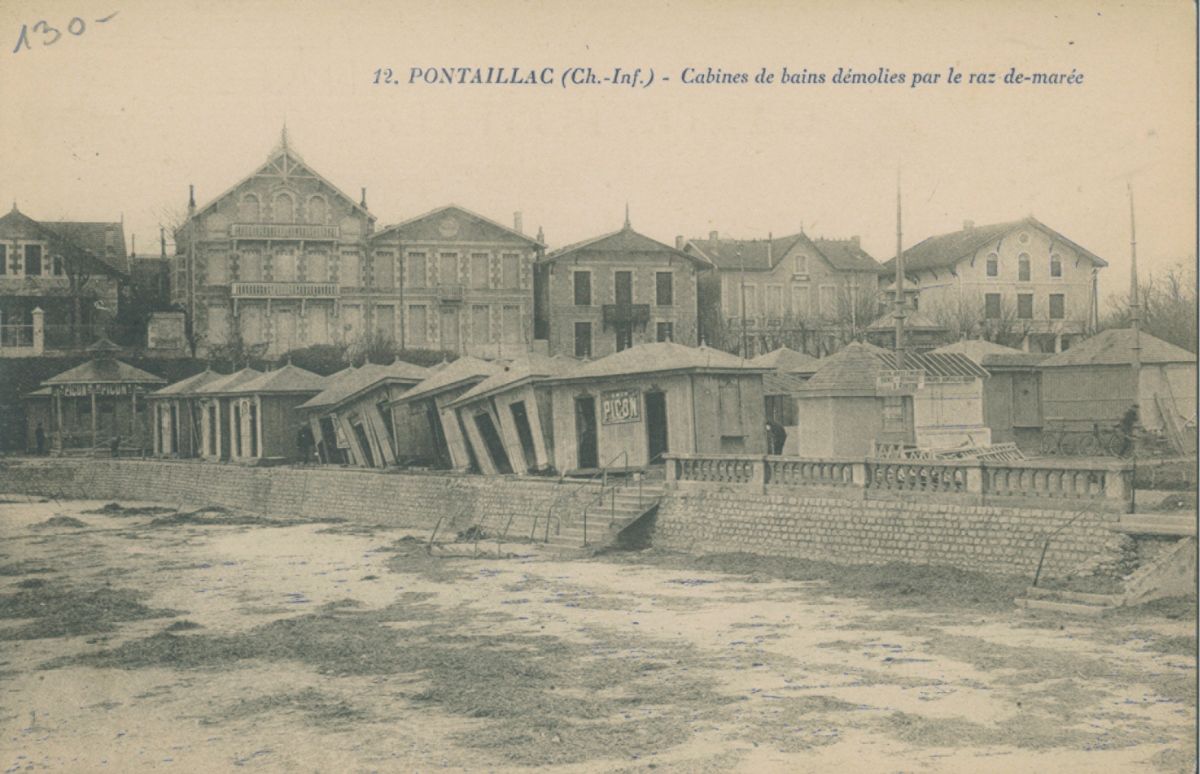

Ainsi encouragé et encadré à la fois, le développement urbain de la commune commence à davantage toucher la côte au-delà de Pontaillac. De plus en plus de villas sont construites entre les conches de Gilet et du Conseil. En 1936, la commune compte 202 maisons dont 121 résidences secondaires. Une colonie de vacances/préventorium est créée par l'association "les Enfants au grand air", dans une villa située à l'emplacement de l'ancienne tour Malakoff (actuel hôpital). Dès 1931, la municipalité obtient de l’État le droit d'exploitation de la plage de Nauzan, qu'elle accorde en concession à un particulier, William Blanchet, pour y placer des "tentes, cabines de bain, chemins en planches, mâts et poteaux indicateurs, cafés, restaurants, salons de lecture et de conversation". L'établissement ainsi créé offre des cabines pour les bains froids et les bains chauds, un hangar à canoës, et des stands pour "la dégustation des glaces, gaufres, ventes de jouets, souvenirs et objets divers". Un établissement de pâtisserie-glaces est aussi établi par M. Guionneau, de Saint-Palais. Une partie du terrain nécessaire à ces établissements est prêté par M. Garnier. Malgré tous ces efforts, la population permanente de Vaux stagne autour de 600, et un projet urbain comme le lotissement des Fées peine à rencontrer le succès espéré, crise économique oblige.

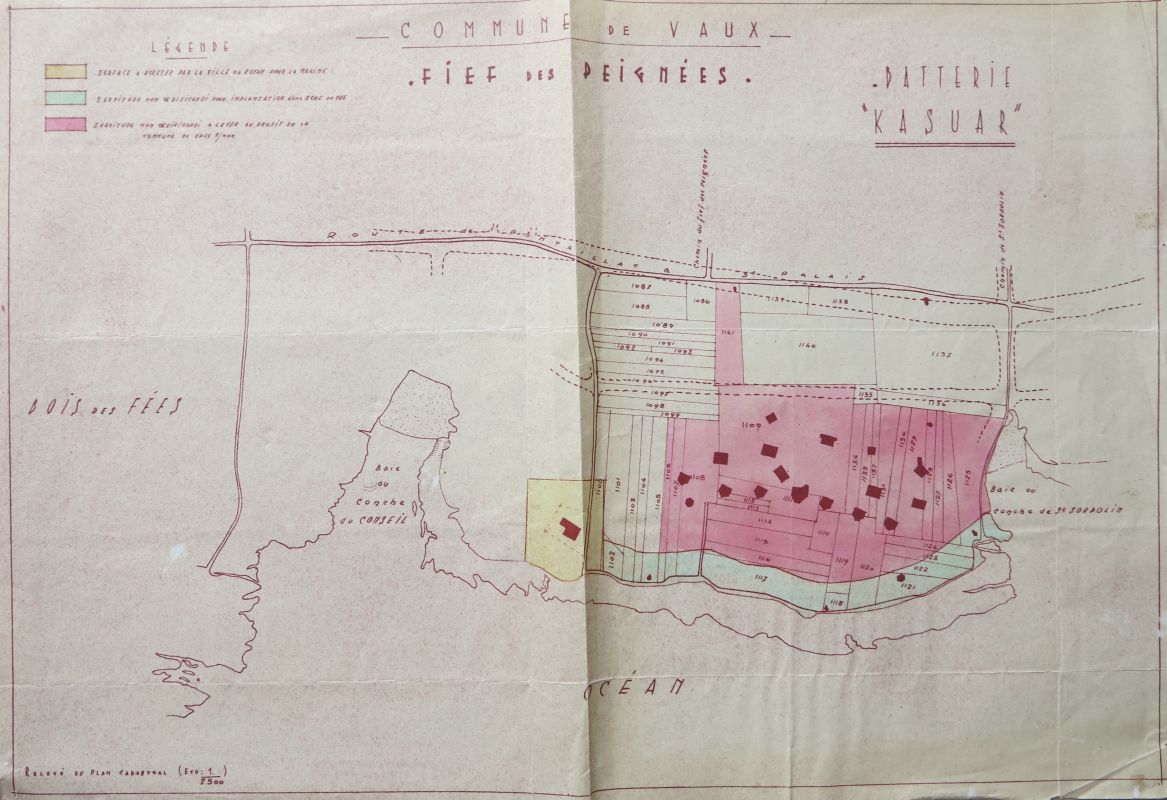

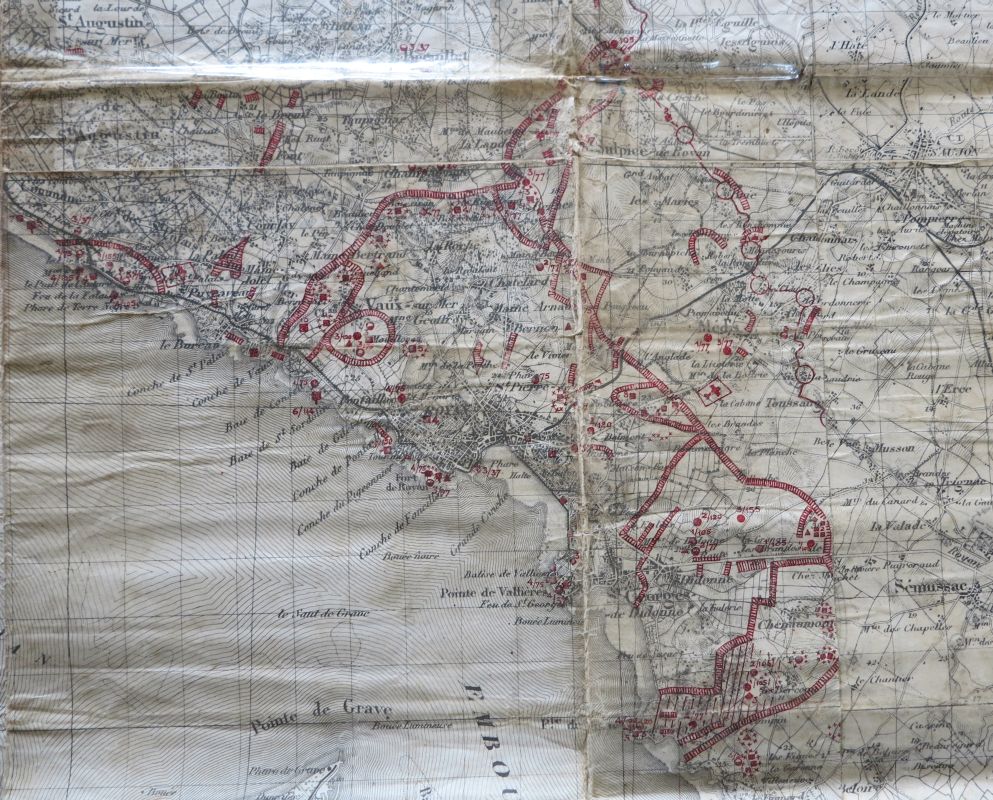

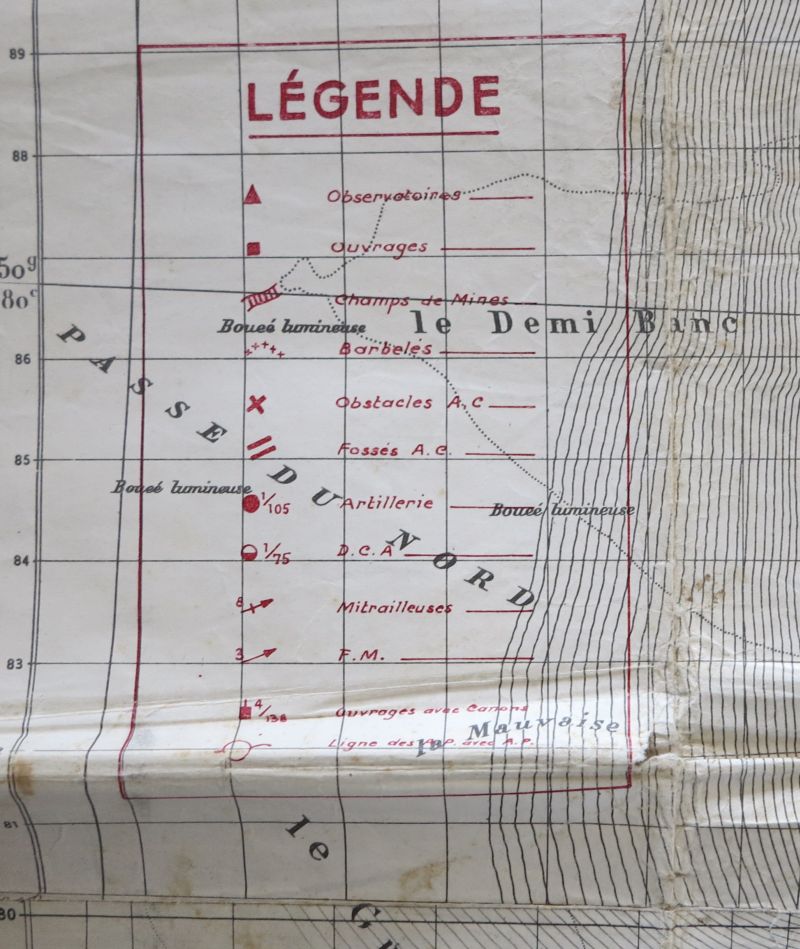

4. Après 1945, la naissance d'une ville

La vie à Vaux-sur-Mer change véritablement avec et après la Seconde Guerre mondiale. Les troupes allemandes d'occupation arrivent dans la commune le 23 juin 1940. La résidence Malakoff est réquisitionnée pour loger troupes, officiers et chevaux. Les villas le long des falaises sont évacuées, certaines sont détruites pour construire les batteries de défense "Merkle" à Malakoff et "Kasuar" au Fief des Peignées, entre les conches de Saint-Sordolin et du Conseil. Des ceintures de mines sont installées, et un système défensif comprenant pièce d'artillerie et abris est établi au nord-est du bourg, vers l'actuelle ZAC du Cormier-les Battières (le site a fait l'objet de fouilles archéologiques en 2014). À l'automne 1944, Vaux est compris dans la Poche de Royan constituée par les Allemands pour résister aux Alliés. En novembre, 470 des 630 habitants sont évacués.

Les 14 et 15 avril 1945 (dates reprises dans le nom d'une rue du bourg), les bombardements qui anéantissent l'agglomération royannaise font 21 morts à Vaux, dont l'ancien maire et résistant, Maurice Garnier. Le lundi 16, les blindés alliés entrent dans le bourg de Vaux qu'ils trouvent en partie en ruines. Ville martyre, Vaux recevra la Croix de Guerre. Dans le bourg, 67 maisons ont été détruites, 29 le long de la falaise. La mairie-école n'a pas été épargnée. Elle ne sera reconstruite qu'en 1953. Un an plus tôt, la Ville de Royan, privée d'établissement hospitalier, a installé son nouvel hôpital dans l'ancienne colonie de Malakoff.

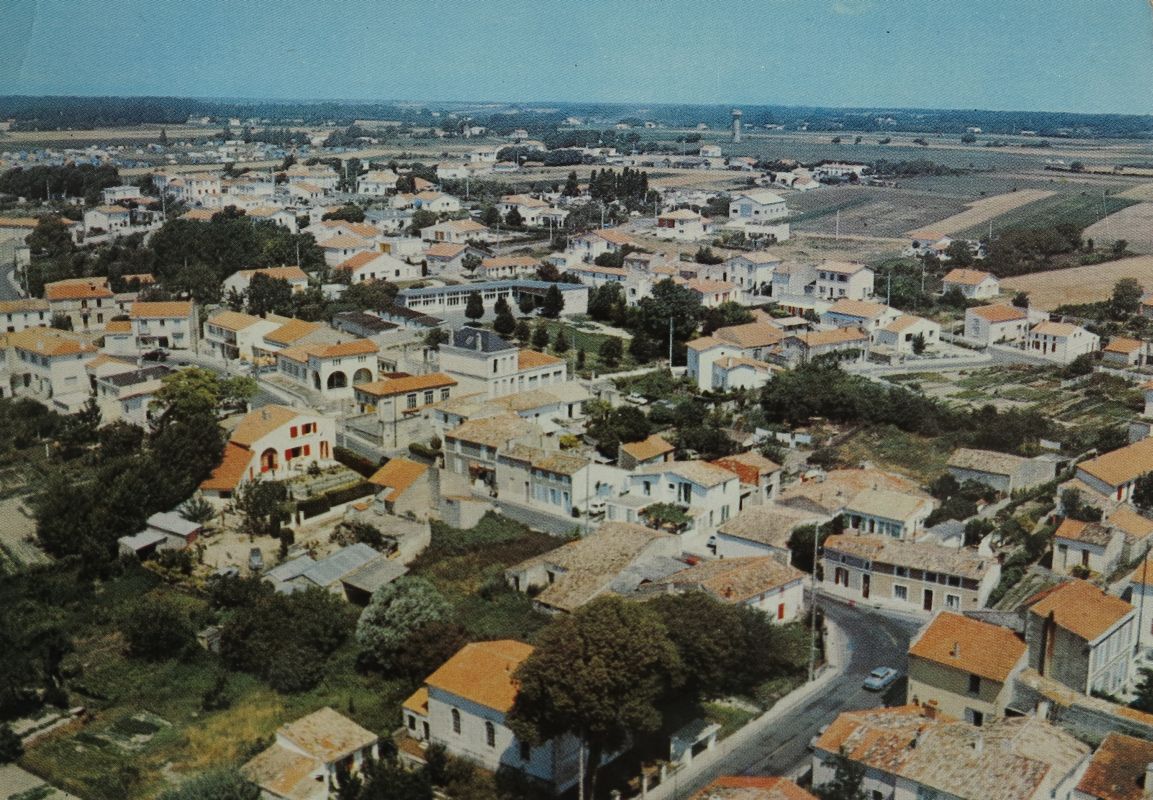

À partir des années 1950, Vaux-sur-Mer va connaître un essor urbain et démographique très important, passant de 619 habitants en 1946, à 1 798 en 1968, et à 3 896 en 2012. De nombreux lotissements sont créés entre le bourg et la côte, le long des marais de Nauzan et tout autour du bourg, assurant une continuité urbaine sur les deux tiers sud du territoire communal. Les champs labourés et les vignes font place aux pavillons individuels, aux nouvelles rues et avenues, et aux terrains de camping, dans une frénésie de construction qui se poursuit de nos jours. Rares sont les terrains qui y échappent, d'autant que ce nouvel habitat, très peu concentré, est dévoreur d'espace, les maisons individuelles l'emportant largement sur les immeubles (parmi les maisons recensées au cours de l'enquête, 8 sur 10 sont indépendantes, c'est-à-dire séparées les unes des autres et entourées par une cour et/ou un jardin). Maintenu à l'écart de cette urbanisation effrénée, le nord de la commune est toutefois concerné, en 1981, par la traversée de la rocade qui relie Royan et la Grande Côte, puis, dans les années 1990-2000, par l'extension de zones artisanales et commerciales. Vaux n'en oublie pas son environnement estuarien, celui-là même qui attire touristes et résidents, mais qui peut aussi rappeler ses impératifs : au cours de la tempête de décembre 1999, de nombreuses maisons sont sinistrées, la digue de la plage de Nauzan s'effondre, et 641 arbres sont abattus dans le domaine public.

L'inventaire du patrimoine de la commune a donné lieu à la réalisation de 156 dossiers documentaires, dont 143 sur des éléments bâtis ou paysagers et 13 sur des objets mobiliers (dans l'église paroissiale). Parmi les éléments étudiés, 58 ont été sélectionnés pour leur intérêt historique et/ou architectural et 81 ont été repérés. Un dossier de synthèse a également été réalisé sur les maisons et les fermes de la commune.

Description

À mi-chemin entre Royan, ville reconstruite après 1945, et Saint-Palais-sur-Mer qui donne accès à la Grande Côte, la petite commune de Vaux-sur-Mer offre des paysages contrastés, depuis les rochers de ses conches jusqu'aux champs de l'arrière-pays, en passant par de vastes quartiers urbanisés. Ces paysages portent les empreintes de l'histoire : celle de la puissante abbaye médiévale de Vaux ; celle de la villégiature de la fin du 19e siècle et du début du 20e; celle, enfin, de la Reconstruction d'après-guerre.

En traversant la commune du nord au sud, l'on franchit plusieurs strates paysagères bien différentes. La rive immédiate de l'estuaire de la Gironde prend ici un aspect résolument maritime, avec les vagues et la marée qui viennent lécher, parfois avec tumulte, rochers et sable. La côte est bordée d'une dentelle rocheuse, succession de plateaux rocailleux qui, étagés, avancent dans l'eau. Cette bordure, appelée "platin", est tourmentée de failles, de fosses et de rocs coupants, sculptés par les vagues. Vers le sud-est, on y accède directement, depuis le boulevard de la Falaise et les villas qui le longent. Plus au nord, le platin se découvre après avoir franchi le bois des Fées puis les haies de chênes verts qui bordent l'ancien sentier des douaniers.

La façade de Vaux sur l'estuaire s'étire entre deux petites baies ou conches : celle de Pontaillac, partagée avec Royan, au sud-est ; et celle de Nauzan, à cheval sur Saint-Palais-sur-Mer, au nord-ouest. Entre les deux, le platin est interrompu par trois petites échancrures de 200 à 300 mètres de profondeur sur 100 de large : du nord au sud, les conches du Conseil, de Saint-Sordolin et de Gilet. Ici, comme à Pontaillac et à Nauzan, le sable forme une plage plus ou moins étendue, assaillie par les baigneurs en été et surplombée par les villas.

Ces dernières sont aux avant-postes de la ville qui, développée pour l'essentiel depuis les années 1950, s'est étendue jusqu'au-delà du vieux bourg de Vaux, sur le plateau calcaire. Le bourg est situé à la fois au bord de ce plateau, surplombant l'ancien marais de Nauzan, à l'ouest ; et sur la route qui relie Royan et la Grande Côte par l'intérieur des terres. Le bourg est relié à la côte par deux axes qui mènent l'un à Pontaillac, l'autre à Nauzan, ces deux dernières plages étant reliées entre elles par le boulevard de la Côte de Beauté. Rassemblé à l'origine autour de l'église d'une part, du temple d'autre part, le bourg s'étend désormais bien au-delà, par l'adjonction toujours plus importante de lotissements. Une zone commerciale fait la jonction avec la rocade de Royan.

Cet axe routier traverse de part en part les champs cultivés et les quelques vignes qui recouvrent encore le tiers nord de la commune. Cet espace très ouvert n'est construit que dans sa partie est, avec les hameaux de Chantermerle et de la Roche, ce dernier partagé avec Royan. Au nord, les derniers hectares du bois de la Roche abritent un ruisseau qui rejoint la rivière du Pérat pour former la limite avec les communes de Saint- Sulpice-de-Royan et de Breuillet.